Le multe possono ammontare fino al 5% delle entrate medie giornaliere, Piero Cipollone spiega la linea della Bce

Una decisione senza precedenti: la Bce sta per sanzionare quattro banche europee a causa del loro scarso impegno nell’affrontare il cambiamento climatico.

La scelta arriva dopo anni di pressioni e l’ammonimento dell’ex capo della vigilanza bancaria Andrea Enria, il quale a settembre aveva dichiarato che la Banca centra europea avrebbe fatto ricorso alle sanzioni in alternativa a requisiti di capitale più elevati.

Dunque, per quanto storica, la decisione non sarebbe inaspettata. Anche la Bce ha avvertito ripetutamente che gli istituti di credito non stanno facendo abbastanza per prepararsi agli effetti degli eventi climatici estremi sui valori degli asset e sul rischio di fallimento dei clienti con grandi impronte di carbonio.

A preoccupare Francoforte non è solo la questione ambientale, ma la solidità finanziaria degli istituti di credito e l’annessa tutela dei clienti. L’aspetto climatico si intreccia a quello sociale della trasparenza in armonia con gli obiettivi e i principi Esg, sempre più attenzionati anche da istituzioni, correntisti e investitori.

Inizialmente, l’organismo di controllo aveva minacciato di sanzioni 18 banche europee. La riduzione del novero a quattro istituti di credito dimostra che la pressione della Bce sta dando i suoi frutti.

Secondo fonti vicini a Francoforte, le sanzioni potrebbero non essere elevate e avere un valore principalmente simbolico. In ogni caso, rappresenterebbero un segnale forte da parte della Banca centrale per “obbligare” gli istituti di credito a seguire le sue regole in materia di climate change.

Le multe possono ammontare fino al 5% delle entrate medie giornaliere di un istituto di credito. Per una banca con entrate annue di 5 miliardi di euro, ad esempio, ciò potrebbe significare sanzioni giornaliere fino a 0,7 milioni di euro nella peggiore delle ipotesi, anche se non si esclude una linea meno severa.

Non ci sono dubbi, invece, sul criterio cronologico: le banche segnalate stanno accumulando sanzioni ogni giorno che passa senza colmare l’inerzia in ambito climatico. Possono essere prese in considerazione anche fattori attenuanti, il che significa che alcune multe potrebbero essere ridotte o addirittura annullate, secondo quanto riportato da The Business Times.

La stessa normativa europea richiede alle banche di valutare se sono o saranno esposte a rischi materiali e di riflettere questa esposizione nelle loro riserve di capitale. In base alle disposizioni della Bce, gli istituti di credito devono comprendere nelle loro analisi:

- tutti i fattori rilevanti collegati ai rischi climatici e ambientali;

- l’esposizione degli istituti a questi fattori

Come spiegato da Frank Elderson, membro del consiglio esecutivo della Bce “una valutazione della materialità non è solo un ‘nice to have’ – conoscere i propri rischi è una precondizione per poterli affrontare”.

Sempre meno in contraddizione tra di loro, le scelte green e la redditività degli istituti sono ormai strettamente connessi.

Si parta da un presupposto: l’obiettivo primario delle politiche monetarie varate dalla Bce è contenere l’inflazione entro un tasso del 2% nel medio termine. Da questo obiettivo principale discendono a cascata una serie di effetti su altri impegni della Banca centrale, in primis il sostegno alla transizione verde dell’economia, in linea con gli obiettivi climatici dell’Unione.

Nostro malgrado, la relazione si è manifestata con chiarezza da luglio 2022, quando la Bce è dovuta intervenire con il rialzo dei tassi per contenere l’inflazione. Dieci rialzi consecutivi che hanno contribuito a far calare l’inflazione dal picco del 10,6% (ottobre 2022) al 2,4% si aprile 2024.

Una scelta necessaria, che ha avuto inevitabili ripercussioni sui cittadini e anche sulla transizione green. Come spiegato da Piero Cipollone, Membro del Comitato esecutivo della Bce, al Festival dell’Economia di Trento, anche i costi della transizione green hanno risentito del maggior costo del credito, seppur temporaneamente.

“Siamo esposti a un circolo vizioso, in cui l’economia si ritrova arenata in un ciclo continuo di gestione delle crisi, che riduce la possibilità di effettuare gli investimenti necessari alla transizione verde”, chiosa Cipollone.

Trattando il tema, non poteva venir meno l’atavica questione europea: qual è l’equilibrio tra regu lation e competitività? Storicamente, l’impegno a combattere il cambiamento climatico è stato ostacolato da quella che Mark Carney ha definito la “tragedia dell’orizzonte breve”, rappresentato quest’ultimo dagli interessi economici che dominano le scelte dei decisori.

Molte banche europee sono preoccupate di perdere ulteriore terreno rispetto agli Usa, dove la Fed utilizza un approccio meno rigoroso. La storia recente, però, ricorda che a volte non seguire l’approccio soft degli Usa può aiutare l’Unione ad evitare traumi di sistema, soprattutto se si parla di banche.

Il rigore di Francoforte contrasta con l’approccio della Federal Reserve, che per il presidente Jerome Powell ha “responsabilità strette, ma importanti, riguardo ai rischi finanziari legati al clima”.

Sebbene alcune banche abbiano iniziato a mettere da parte capitale per coprire i rischi legati al clima e migliorato la loro gestione del rischio, il consigliere Elderson ha elencato diverse carenze da parte degli istituti bancari, tra cui:

- Non considerare tutte le categorie di rischio rilevanti;

- Concentrarsi solo sui rischi di transizione e omettere i rischi fisici, o considerare solo un sottoinsieme di regioni geografiche;

- Utilizzare un approccio netto piuttosto che lordo per identificare i rischi, compromettendo la capacità delle banche di misurare l’impatto reale e pianificare la mitigazione.

In base al rapporto europeo 2023 sullo stato del clima, l’Europa è il continente che si riscalda più rapidamente al mondo, a un ritmo doppio rispetto alla media mondiale dagli anni ‘80, anche se questo non è dovuto solo all’inquinamento.

I dati dimostrano che tenere distinti clima e redditività è pericoloso. I rischi collegati agli eventi climatici estremi sono così elevati che in Italia è stato introdotto l’assicurazione obbligatoria contro i danni da calamità naturali, da stipulare entro la fine dell’anno.

I dati dell’Agenzia europea dell’ambiente sono netti: dal 1980 al 2022 gli eventi meteorologici e climatici hanno causato perdite economiche pari a circa 650 miliardi di euro nell’Ue e nel 2022 le perdite annuali sono aumentate del 41% rispetto al 2009.

Secondo un rapporto congiunto Bce-Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (European Insurance and Occupational Pensions Authority, EIOPA), nell’Unione è assicurato solo un quarto delle perdite dovute a eventi meteorologici e climatici estremi. La copertura assicurativa è minore tra le fasce meno abbienti della popolazione, proprio quelle che tendenzialmente vivono in abitazioni più esposte alle catastrofi naturali. L’Eea conferma che un cittadino europeo su otto è esposto al rischio alluvione o siccità.

Il cambiamento climatico, inoltre, rende imprevedibile l’andamento dell’inflazione e più complessa la gestione della politica monetaria. Da un lato, infatti, i crescenti danni e la maggiore incertezza connessi al cambiamento climatico possono ridurre la crescita della produttività, anche a causa di un maggio risparmio a scopo precauzionale, mentre gli investimenti e le innovazioni indotti dalle politiche di transizione potrebbero avere un effetto positivo.

La relazione clima-finanza raggiunge forse il suo punto più alto, almeno in termini di evidenza, nel sistema di scambio delle quote di emissioni, che sta riscuotendo un discreto successo in termini ambientali.

Nonostante gli sforzi, dunque, l’impegno dell’Ue per contenere il cambiamento climatico non è ancora sufficiente.

La valutazione della Commissione europea del dicembre 2023 ha riscontrato che le misure contenute nelle proposte di piani nazionali per l’energia e il clima degli Stati membri non erano sufficienti a conseguire gli obiettivi dell’UE per il 2030 in termini di emissioni di gas a effetto serra, assorbimenti di carbonio, energie rinnovabili ed efficienza energetica.

A gennaio 2024 il Comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici ha rilevato la necessità di maggiori sforzi in tutti i settori per realizzare gli obiettivi climatici dell’UE dal 2030 al 2050, in particolare nei settori dell’edilizia, dei trasporti, dell’agricoltura e della silvicoltura.

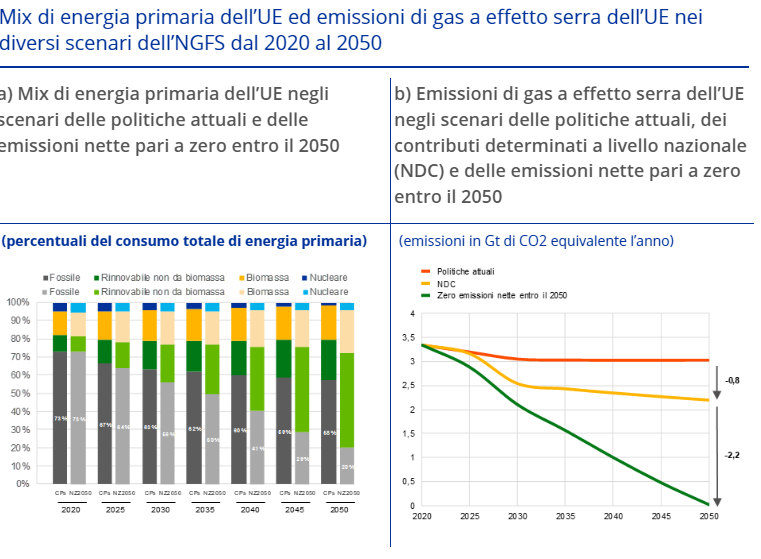

Come spesso ricordato su Obiettivo Esg, anche se tutti gli impegni nazionali fossero rispettati, l’obiettivo delle emissioni nette pari a zero nel 2050 sarebbe comunque molto lontano. Uno scenario sviluppato dal Network for Greening the Financial System (NGFS), che riunisce banche centrali e autorità di vigilanza che si dedicano a questioni climatiche in tutto il mondo, evidenzia che per azzerare le emissioni entro il 2050 la quota dei combustibili fossili nel mix energetico dell’Ue deve diminuire dal 73% circa del 2020 a circa il 20% nel 2050. Con le politiche attuali, si arriverebbe invece ad un livello poco inferiore al 60% come ricordato da Piero Cipollone.

[Fonte grafico: Banca centrale europea | Eurosistema]

L’eziologia di questo scenario è ben descritta dalle parole del membro esecutivo Bce: “In passato, quando gli effetti sembravano lontani, non abbiamo investito a sufficienza, e quindi ora dobbiamo sostenere costi più elevati sia per fronteggiare l’impatto che i cambiamenti climatici hanno oggi sulle nostre economie, sia per gli investimenti richiesti a prevenire i danni futuri”.

Relegare a Francoforte la questione finanza-clima sarebbe un grave errore dato che le politiche monetarie delle banche nazionali dipendono direttamente dalla Bce. Diversi studi dimostrano come le condizioni meteorologiche estreme, come siccità, alluvioni ed estati eccessivamente calde, possano incidere sia sul livello dell’inflazione che sulla sua volatilità.

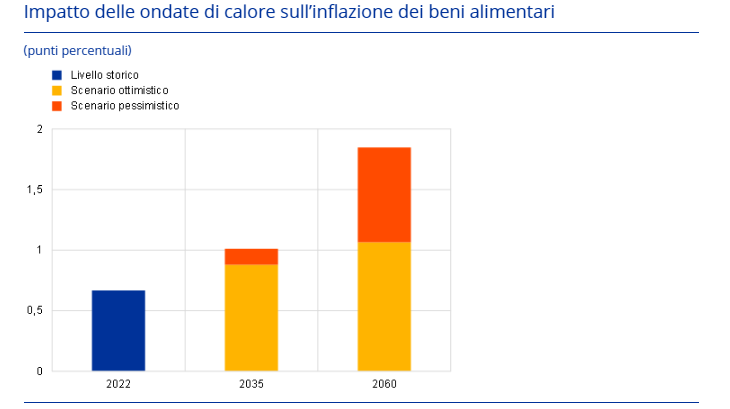

Secondo le stime della Bce, le temperature estreme dell’estate 2022 hanno fatto aumentare l’inflazione dei beni alimentari in Europa di circa 0,7 punti percentuali complessivamente in un solo anno e gli effetti potrebbero essere ancora più pronunciati in futuro, salendo all’1% nel 2035 e a quasi il 2% nel 2060.

[Fonte grafico: Banca centrale europea | Eurosistema]

Il periodo successivo allo scoppio della guerra in Ucraina ha insegnato bene agli europei cosa significhi vivere in un contesto di forte inflazione, soprattutto in quei Paesi, come l’Italia, dove gli stipendi non subiscono abbastanza adeguamenti. Anche questa soluzione, tra l’altro, ha dei rischi considerevoli: siccome il cambiamento climatico limita la produttività, oltre un certo livello l’incremento dei salari reali “supererebbe” il Pil. In pratica, l’aumento dei salari avrebbe l’effetto paradossale e distorsivo di accrescere ulteriormente l’inflazione.

Sul punto, giova ricordare che dopo un lungo torpore, l’Ue si è improvvisamente scoperta dipendente dalla Russia di Putin pagando cara la sua dipendenza dai combustibili fossili. L’incremento dei prezzi dell’energia e dei beni e servizi sensibili all’energia ha contribuito per circa 6 punti percentuali al livello dell’inflazione dell’area dell’euro, schizzata oltre il 10% nell’ottobre 2022. Come sottolineato anche da Piero Cipollone al Festival dell’Economia di Trento, una maggiore disponibilità di energie rinnovabili avrebbe ridotto l’entità dello shock.

Anche la preoccupazione relativa ai costi della transizione green va ridimensionata. “Gli sforzi volti a garantire l’approvvigionamento delle principali materie prime, a effettuare acquisti comuni o a sostenere l’innovazione per limitare la dipendenza da queste – spiega Cipollone – possono contribuire a ridurre la nostra esposizione al prezzo e alla disponibilità di metalli e minerali essenziali per la transizione verde come il rame o il litio”.

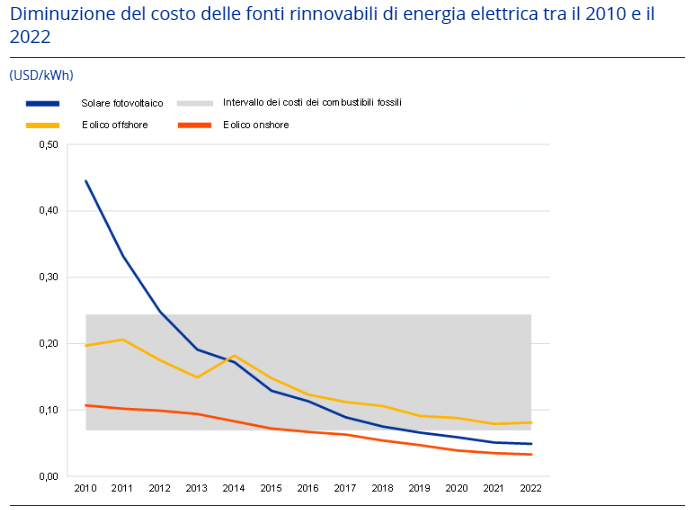

[Fonte grafico: Banca centrale europea | Eurosistema]

Le politiche green possono persino rivelarsi molto redditizie come dimostrano i progressi conseguiti nelle fonti energetiche rinnovabili, nello stoccaggio in batteria e nelle reti intelligenti.

Sfruttando i vantaggi dell’economia di scala, la diffusione di queste soluzioni abbatte i costi e alimenta un ciclo di innovazione e investimenti in grado di autoalimentarsi.

Gli effetti benefici dell’economia di scala verrebbero infine amplificati dall’integrazione del mercato europeo dell’energia che consentirebbe di incrementare l’efficienza e la resilienza dell’Unione.

A pochi giorni dalle elezioni di giugno, la maggiore solidità appare sempre di più l’unica via per garantire un futuro prospero all’Ue.